Contexte

Les déplacés internes représentaient 1.4 millions de personnes au Burkina Faso au moment de l’étude (2020-2021). Ces communautés déplacées souffrent de carences humanitaires, sécuritaires et sanitaires. Elles sont marginalisées, ce qui les rend plus vulnérables à la désinformation, un problème particulièrement important dans des contextes de crise de santé publique telle que la Covid-19 qui sévissait au moment de l’étude. Dès lors, cette étude visait à analyser l’efficacité du média radio à délivrer des informations ciblées, pertinentes et vérifiées, pour répondre aux attentes et besoins des déplacés internes.

Méthodologie

L’étude a été dirigée par les chercheurs Dr. Emma Heywood, de l’Université de Sheffield, et Dr. Lassa né Yaméogo du Centre National de Recherche Scientifique et Technologique du Burkina Faso, et en coordination avec Sacha Meuter, le responsable de la recherche à la Fondation Hirondelle. Elle a été rendue possible grâce à un financement d’ELRHA, une organisation qui soutient la recherche et l’innovation en lien avec les réponses humanitaires. Le périmètre de l’étude était situé dans trois zones où la concentration de personnes déplacées internes sont parmi les plus importantes, à Kaya, Pissila et Kongoussi.

L’étude comportait deux volets :

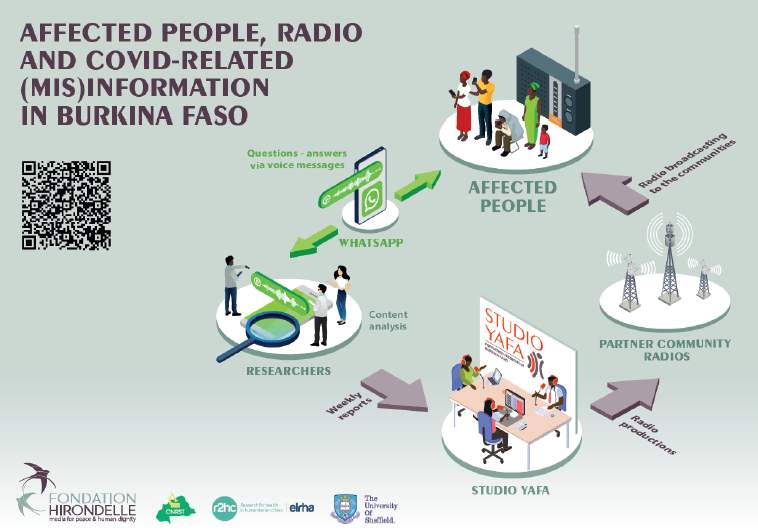

1) Des sondages ont été menés par messages vocaux WhatsApp ce qui permettait d’interagir en langues vernaculaires et d’évaluer sur la durée les évolutions des besoins d’information de larges échantillons de déplacé.e.s internes. Des briefings hebdomadaires tirés des consultations des populations affectées étaient remis par l’équipe de recherche à Studio Yafa pour que les journalistes puissent adapter leurs productions aux attentes des déplacés internes.

2) L’étude a également porté sur les productions de Studio Yafa, le programme multimédia d’information pour les jeunes et les déplacés internes créé et mis en oeuvre par la Fondation Hirondelle au Burkina Faso. L’analyse était renforcée par des outils d’intelligence artificielle (Natural language processing, NLP) qui ont permis la transcription et la traduction de dizaines d’heures de productions radiophoniques de Studio Yafa.

Ces deux volets ont permis de comparer l’offre médiatique et les attentes des audiences ciblées. Les rapports hebdomadaires fournis par les chercheurs à l’équipe de rédaction ont ainsi renforcé l’alignement du journalisme de Studio Yafa avec les attentes exprimées.

Conclusions

Il ressort de cette étude plusieurs conclusions intéressantes :

- La radio, de par sa capacité à s’adapter aux publics, et à localiser sa diffusion, semble être le média le plus adapté pour soutenir l’action humanitaire dans pareils contextes. La possibilité de diffuser en plusieurs langues permet également de rendre l’information plus accessible. La radio se détache aussi par sa capacité à être efficace dans des contextes d’urgence. La réactivité des journalistes et la facilité de transmission de l’information la rendent particulièrement efficace dans des situations de crise.

- La radio a permis le partage d’informations pertinentes et fiables. Elle agit comme outil de survie, fournit un espace d’échange, de solidarité et de communion entre personnes affectées et communautés hôtes.

- La radio est efficace et jugée digne de confiance dans un contexte d’incertitude, où la rumeur et les demi-vérités prolifèrent. Les programmes préférés des personnes affectées durant les crises sont les émissions de débat, les bulletins d’information, les émissions interactives et de divertissement.

- La répétition des messages et la rediffusion de programmes sont nécessaires pour améliorer leur compréhension et contrer la mésinformation concernant la pandémie et le vaccin.

- Il est nécessaire d’impliquer les personnes affectées dans la production de programmes radio et leur diffusion, ce qui renforce la prise de conscience et la mise en oeuvre des recommandations de santé publique. Il ne faut pas se contenter de diffuser des messages ((top-down ». Il faut générer des interactions avec son audience, leur permettre de participer à la vie radiophonique, pour mieux cibler leurs attentes et donc satisfaire leurs besoins.

- Les personnes déplacées internes demandaient d’entendre plus la voix des experts africains (et non seulement du Nord) et la voix des déplacés internes dans la réponse face à la Covid-19.

Pour plus d’informations, voir les articles suivants :

- Heywood, E., & Yaméogo, L. (2022). Radio and Social Media as A Two-Way Communication Tool in Conflict- and Pandemic-Affected Communities in Burkina Faso. African Journalism

Studies, 43(4), 44-61. https://doi.org/10.1080/23743670.2023.2204447 - Research Snapshot sur le site d’ELRHA

Cliquez ici pour accéder à la version PDF de cet article.